|

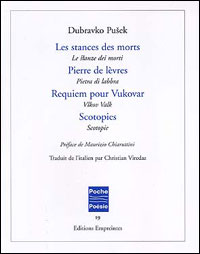

Dubravko Pušek

Les stances des morts - Pierre de lèvres

- Requiem pour Vukovar - Scotopies, Editions Empreintes, 2004

Version imprimable

Version imprimable

Retrouvez également

Dubravko Pusek

dans nos pages consacrées aux auteurs de Suisse

| Dubravko

Pušek / Les stances des

morts - Pierre de lèvres - Requiem pour Vukovar - Scotopies |

ISBN 2-940133-76-X

|

|

Dubravko Pusek est exilé

dans sa propre langue. Dans son univers, « dire

» et « partir » sont les deux faces

de la même réalité. Dans la notion

de dire, comme dans celle de partir, se retrouvent

toute la finitude de l'existence et la soif d'exister.

Et cette soif qui habite ses vers depuis toujours

a pour objet un ailleurs intact, hors de la géographie

et de l'histoire, un lieu pressenti mais jamais

éprouvé.

Dubravko

Pusek est né en 1956 à Zagreb

où il a passé ses dix premières

années. Il vit aujourd'hui à Lugano.

Poète et traducteur il dirige une maison d'édition

qui publie des auteurs italiens et croates. Le présent

volume cotient quatre recueils de poèmes parus

entre 1986 et 2001.

Christian

Viredaz est né en 1955.Après

des études de lettres à Lausanne, il

se spécialise dans la littérature de

Suisse italienne, dont il a traduit depuis 1983 de

nombreux auteurs. Poète, il a publié

cinq recueils entre 1976 et 1996.

Les

stances des morts - Pierre de lèvres - Requiem

pour Vukovar - Scotopies, Editions Empreintes, 2004

|

|

|

| 3

poèmes (Français - Italien) |

|

Poèmes

|

Combien de noms, et lesquels

ces os blancs dans le löss...

Tu reposes le crâne, l'atlas

qui attendent d'être libérés,

tu oublies les yeux et la voix,

instrument qui depuis longtemps aspire

à la transfiguration du masque

intemporel dans le jaune...

***

|

Quali nomi, quanti nomi

queste ossa bianche nel löss...

Riponi il cranio, l'atlante

che attendono di essere liberati,

dimentichi gli occhi e la voce,

strumento che da molto brama

la trasfigurazione della maschera

senza tempo nel giallo...

***

|

|

Un coup de mortier, de

smers

pille ton regard mort,

la réverbération de syllabes inexistantes.

Le silence craque

ses grains, la résonance

de la nuit se décontaminent

dans la perte du reflet.

Il sent ses éléments

dans la balafre qui le complète.

Les marges du corps évanouies depuis longtemps..

***

|

Un colpo d'obice, di smers

preda il suo sguardo morto,

il riverbero delle lettere inesistenti.

Scricchiola il silenzio

si decontaminano i granelli,

la risonanza della notte

nel rispecchiarsi perduto.

Sente i suoi elementi

nello sfregio che lo completa.

I margini del corpo da tempo svaporati...

***

|

|

Silencieux les champs

où dialoguent les morts.

Qui s'en rappelle les renflements,

les syllabes de réséda, de renoncule,

de moutarde sauvage, de séneçon ?

Leur voix les a trahis

les ondulations sont absentes

au sec ferraillement des chars.

Elles sont où l'or ne revient pas

cendre et tas d'ossements...

|

Silenti i campi

dove dialogano i morti.

Chi ne ricorda le rigonfiature,

le sillabe di resede, di ranuncolo,

di senape selvatica, di senecione?

La voce li ha traditi, non ci sono onde

al secco sferragliare dei carri...

Sono dove l'oro non ritorna

cenere e mucchio d'ossa |

|

|

| Extraits

de la préface |

|

Préface

Dubravko Pušek a passé

les dix premières années de sa vie en Croatie,

sa terre natale. La langue dans laquelle il s'exprime poétiquement

est l'italien, celle de son enfance est le croate, ou plutôt

le dialecte de Zagreb, riche en germanismes. La saveur de

cet idiome hérissé de consonnes est néanmoins

restée - comme une nostalgie ou comme une blessure

- dans la langue de sa poésie.

Il convient de réfléchir à la signification

existentielle d'un tel destin : la non-coïncidence

entre la langue maternelle et la langue poétique.

C'est la confrontation de deux nécessités,

parce que la langue de la poésie n'est jamais une

langue " d'élection " : comme la langue

maternelle, il n'est pas donné de la choisir.

Il convient aussi de penser à la signification que

prennent, dans un tel contexte, des mots comme ailleurs,

revenir, partir.

Revenir où ? Partir d'où ?

Dubravko Pušek est exilé dans sa propre langue.

Dans son univers, " dire " et " partir "

sont les deux faces de la même réalité.

Dans la notion de dire, comme dans celle de partir, se retrouvent

toute la finitude de l'existence et la soif d'exister.

Et cette soif qui habite ses vers depuis toujours a pour

objet un ailleurs intact, hors de la géographie et

de l'histoire, un lieu pressenti mais jamais éprouvé,

dans lequel le moi puisse ne pas se sentir déraciné

et assouvir son désir de légèreté

et de pureté.

Pureté est, je crois, un mot-clé pour

comprendre l'univers poétique de Pušek. Toute

son œuvre, même dans ses aboutissements les plus

récents, peut être lue sous le signe de la

grâce et de la pureté niées. Dans ce

champ sémantique gravitent de nombreuses images de

sa poésie : la " lune candide ", "

l'haleine de lys ", les " célestes azalées

", le " cantabile de la neige ". Et

il ne faut pas s'étonner si, parmi ces signes - qui

sont des signes de l'ailleurs - on trouve aussi la "

poussière de byzance ", la " suie d'orient

" ou la " poudre de lilas ", substances impalpables

liées au souvenir d'une origine perdue :

... Insistante

(inexistante) zagreb. 1

[…]

Et à la fin du parcours, le

topos se révèle tout à fait

inhospitalier :

Oh, tendre, tendre dégoûtation

de boue,

métaphore brûlée au moment de naître,

foudre affolée, toute seule

tu te fais cendre. 2

***

Sur cette cendre naît, en figure

d'antithèse, le chant sec d'une nouvelle phase de

la poésie de Pušek. Là où il y

avait des " chairs transparentes ", il y a maintenant

des " corps délaissés et noirs "

; là où l'on respirait un " air plein

de chairs et de lumière " on a maintenant "

un air lourd qui rappelle [...] les disjointures de dieu

", une " ténèbre parfaite "

; où fleurissaient de " célestes azalées

" on trouve " des pétales et des filaments

grèges / avilis de toute l'iconographie délicate

". 3

[…]

D'autant plus splendides et précieuses

étaient les humeurs et les substances verbales jetées

dans la bataille dans Carni trasparenti, d'autant

plus aigu est maintenant le sentiment d'indigence et de

précarité qui saisit la parole elle-même.

C'est le day after de la poésie de Pušek,

dans la lumière fuligineuse de laquelle on peine

à entrevoir un horizon qui s'étende au-delà

de la pure et radicale contingence.

L'emblème qui attire à lui tous les autres,

le modèle et la source de toute métaphore

est maintenant le corps, avec ses contusions et ses blessures,

lieu et signe de l'humaine finitude. Nombre d'images sont

tirées de l'univers tactile : " coup de torchon

en profondeur " , " dures blessures non polies

" ; " savoure encore l'effleurement / d'un

projectile " ; " une griffure, une éraflure

" ; " coup de torchon sur le néant

du glas " ; " la rugosité / d'une

rose " ; " ce polissage froid " :

toutes images que l'on peut ramener à l'idée

de frottement 4,

d'excoriation.

Dans l'univers " bloqué " de Pietra

di labbra, le corps représente l'envers de l'esprit

et de la transparence ; le toucher est le sens de la proximité

douloureuse sans résidus, sans renvois. Etymologiquement,

du reste, la contingence a justement affaire avec

le toucher.

[…]

***

Il y a, dans la vie de Dubravko Pušek,

un moment où l'expérience de la mort et de

la douleur s'est faite expérience tragique de la

mort et de la douleur de l'autre, le plus idéalement

proche. Un moment où le lieu même qui garde

le rêve de l'origine perdue a connu la déchirure

et la transfiguration de l'histoire. En 1991, l'armée

et les forces paramilitaires yougoslaves attaquent la Croatie

qui s'est déclarée indépendante. La

ville de Vukovar est assiégée et presque entièrement

détruite.

Face aux décombres de la guerre, le mot mort,

le mot pierre, le mot exil, le mot silence

prennent de nouvelles résonances et de nouvelles

significations. La poésie s'ouvre à une dimension

et à un thème nouveaux : la dimension éthique,

le thème du mal.

Dans les vers de la suite Vlkov Valk (Requiem pour Vukovar),

reprise dans le recueil Effetto Raman, de 2001, nous

retrouvons les pierres avec leur valeur symbolique et métaphysique

:

Protégée par la chaleur

d'un projectile,

la parole exsangue s'ouvre

à la pierre épineuse. 5

L'écriture conserve le degré

élevé d'allusivité et de densité

métaphorique du livre précédent, mais

le paysage a changé : nous voyons des champs dévastés

et des ruines, et à côté de la "

pierre épineuse " nous devinons la présence

de pierres réelles, ébréchées

par les coups de morter. Il s'ouvre par moments des échapées

descriptives crues et réalistes : " Remonté

à la surface le corps perdu / un humérus,

un péroné / un tarse, un métatarse

".

Ces territoires sont étrangers à la juridiction

de l'ange. L'urgence poétique n'est plus celle de

déchiffrer les vides laissés par son abandon

: il s'agit maintenant de creuser pour donner un sens à

la nuit, un nom à l'horreur. Même le "

silence " relève moins maintenant de la sphère

de l'indicible métaphysique que de la sphère

éthique de l'absence de voix, du mutisme des corps

" renversés dans le terreau ".

" Le silence au-delà du mur... // ignoble en

tant qu'il refuse / obstinément de dire... "

: voilà ce que nous pouvions lire dans Pietra

di labbra. C'était le silence métaphysique

de l'ange qui se retire, la limite d'indicibilité

vers laquelle tend et à laquelle se confronte la

parole poétique. Maintenant le silence est différent,

c'est le mutisme humain des corps tués, " équivalent

à une question " qui ne peut être traduite

en mots : " dans la parole / le silence est une question

perdue ". C'est peut-être pour cela que la parole

est " exsangue " et " aveugle ".

Le mutisme de ceux qui sont tombés se prolonge dans

le silence qui reste :

Personne ne se souvient, personne

n'oublie.

[...]

Etres à la bouche close,

garantie de transmission... 6

C'est précisément ici

que réside la mesure tragique de ce que l'événement

a d'insoutenable : celui qui survit à l'horreur ne

peut se souvenir, et en même temps il ne peut oublier.

Le silence de ces bouches closes est le néant

de la parole. Non son présupposé, non

son achèvement, ni même sa négation

: sa sourde impossibilité. Ce silence, dur comme

la pierre, est ce qui est transmis. Et il sera mortel

tant qu'il ne sera pas possible de recommencer à

se souvenir.

[…]

Maurizio Chiaruttini

1. Dubravko Pušek, Pietra di labbra,

Bergame, Lubrina, 1983, p. 43 (ici p. ..).

2. Ibid., p. 51.

3. Dubravko Pušek, Pietra di labbra, op.cit.

4. L'expression " coup de torchon " traduit ici

le substantif strofinata, dérivé du verbe

strofinare, frotter. (NdT)

5. Dubravko Pušek, Effetto Raman, op. cit, .p. 38 (ici

p. ..).

6. Ibid., p. 40 (ici p. ..).

|

|

| Interview

de Dubravko Pušek / Feuxcroisés |

|

"Nous ne pouvons ni

être ni devenir

ce que nous ne sommes pas"

Dans

sa 5ème livraison, notre revue Feuxcroisés

consacrait un dossier à Dubravko Pusek, comprenant

notamment une interview conduite par Daniel Maggetti. Nous

vous en offrons ici un extrait.

- Dans ces conditions particulières,

celles de l'expatrié, y a-t-il eu des éléments

déterminants qui vous ont poussé à

écrire?

- Comme il arrive souvent, une de

mes premières lectures, peut-être même

la première à avoir vraiment été

importante pour moi, a été déterminante

pour tout le travail d'écriture que j'ai développé

par la suite: il s'agit du Pèlerinage de Childe

Harold de Byron. Je me souviens encore du choc produit

en moi par la découverte de ces vers du Chant III:

"Depuis les jours passionnés - heureux ou tristes

- de ma jeunesse / Il y a peut-être une corde en moins

à mon cœur, à ma lyre, / Et il se peut

qu'ils soient désaccordés […]."

Peu de temps après cette lecture, j'ai commencé

à écrire mes premiers poèmes. J'avais

seize ou dix-sept ans, et déjà j'aimais, comme

je continue de l'aimer aujourd'hui encore, ce qui était

physiquement éloigné de moi, mais que je sentais

spirituellement proche.

- A la source de l'écriture, donc, une ?gure romantique,

voire même l'incarnation symbolique de la Poésie…

et de l'exil du poète sur terre. Quels autres modèles

ou compagnonnages littéraires vous ont marqué?

- J'ai commencé à

lire au cours de ma jeunesse des auteurs que je continue

de lire: Rilke, Trakl, Heym, Celan. Mais surtout Rilke et

Hoffmannstahl, en qui j'ai aperçu une ?gure de poète

et d'intellectuel exemplaire. Poète, qui plus est,

issu d'un monde qui était aussi un peu le mien, un

monde dont le souvenir s'était peut-être un

peu assoupi, chez moi, mais qui n'avait pas été

oublié, parce qu'il s'agissait bien, au fond, du

monde de mes ancêtres. Moi qui étais apatride,

j'ai été (tout naturellement, ai-je envie

de dire) irrésistiblement attiré non pas par

le contexte où je vivais, mais par cet autre univers

qui ne m'appartenait plus directement, et dont je n'avais

plus aucune perception au quotidien. Cet appel de l'ailleurs,

cette manière de l'investir, c'est peut-être

la compensation, ou l'avantage abstrait, que trouve celui

qui ne jouit pas d'avantages concrets dans l'immédiat:

privilège et malédiction à la fois,

chevillés à celui qui naît sur la frontière,

à celui qui doit se confronter à de nombreuses

paternités, à trop de paternités. Sur

ce terrain-là, j'ai rencontré des auteurs

qui m'ont tenu compagnie, qui ont été pour

moi des guides, soit directement parce que je les ai connus,

soit parce que j'ai fréquenté avec assiduité

leur œuvre: les Croates Krleza, Sop et Quien, les Tchèques

Halas et Holan, le Polonais Herbert, les Russes Mandelstam

et Brodsky, les Italiens Betocchi et Caproni.

- La guerre et, plus largement,

l'Histoire: on sent fortement leur impact dans votre œuvre.

Pourquoi?

- Je crois en effet que l'Histoire

a toujours été une sorte de moteur dans ma

démarche poétique. Mais elle n'a jamais été

un but déclaré: plutôt un objectif qu'on

peut deviner entre les lignes. Si elle a eu une place d'exception,

c'est plutôt en tant que moment "éthique".

Puis il y a eu la guerre dans les Balkans, qui m'a évidemment

touché de près - et c'est pendant cette guerre

que sont nés les vers de Vlkov Valk et de

Scotopie. Une vingtaine de textes qui ont été

écrits pendant un laps de temps très long;

il fallait veiller à éliminer tout danger

de dérapage ou de facilité rhétorique,

et donc les laisser décanter. Le premier ensemble

tourne autour de la destruction de la ville de Vukovar;

le deuxième, ainsi que le titre le dit de manière

explicite, se veut une tentative de voir dans le noir -

dans le noir d'une guerre, justement. C'est un recueil qui

se clôt sur une note amère, et qui veut rappeler

que, malheureusement, le temps des assassins se perpétue

sans cesse… Mais, comme je l'ai écrit ailleurs,

on reste dans une situation ambiguë, celle dans laquelle

"personne ne se souvient, personne n'oublie".

- Votre œuvre poétique

constitue le pan essentiel de votre travail littéraire,

mais vous êtes aussi traducteur…

- Je traduis depuis de nombreuses

années. A la ?n des années 1970, j'ai commencé

à traduire Nikola Sop, ce que je continue de faire.

A la même époque, je me suis intéressé

à plusieurs autres poètes croates, comme Krleza,

Quien, Marovic. Ensuite, j'ai traduit l'expressionniste

allemand Ernst Stadler, l'Ukrainien Igor Kalynets, le Tchèque

Macha. Actuellement, je suis entrain d'achever la traduction

d'un choix de textes du poète jurassien Francis Giauque.

- Une grande variété

de langues, de tonalités, d'univers: vous semblez,

en traduisant, vouloir surtout donner accès à

des altérités, et non pas vous préoccuper

de trouver la parfaite adéquation entre les textes

et les langues. Je me trompe?

- Vous ne vous trompez pas.

En effet, je n'ai jamais été obsédé

par l'opinion courue selon laquelle traduire équivaut

à trahir. L'opération de traduction présente

de tels écueils et soulève des questions si

lourdes qu'il y aurait de quoi se décourager: la

?délité à l'expression originale, l'osmose

des cultures entre elles, et tant d'autres problèmes

impossibles à trancher… A mes yeux, le fait

que quelqu'un passe une partie de sa vie à lire et

à écrire en une autre langue les vers d'un

autre poète est en soi un témoignage de proximité,

d'affection, de ?délité. Ce sont là

des gages dans la construction d'une relation basée

sur l'estime, l'échange et le respect: des valeurs

auxquelles j'adhère, et qui débordent largement

la sphère de la seule littérature.

Page créée le: 08.10.04

Dernière mise à jour le 11.10.04

|

|

|

© "Le Culturactif

Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"

|

|